〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目20番14号 サンモール第8-201

営業時間:平日10:00~18:00

定休日:土日祝

諦めないでください!!未払い賃金・残業代の請求は、労働者の正当な権利です。

会社から、本来支払われるべき賃金が全く支払われなかったり、金額を減らされて支払いを受けた場合や、残業代(時間外労働、休日労働、深夜労働 等)が支払われなかった場合は、労働者は、正当な権利として、会社に対し、支払いを請求できるのです!!

「証拠がないからどうせダメだろう」とか、「周りで誰も文句なんて言ってないし」とか、「もう退職してしまったから」等の理由で、諦めかけている方も多いかと思いますが、諦めるのは、まだ早い。そんなときは、弁護士にご相談ください。

賃金については、労働基準法11条に「賃金とは、賃金、給与、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義しているので、賃金とは何かと問われれば、労働の対償として、使用者(会社)が労働者に対し支払うべきすべてのものと言うことになります(名称は関係なく、「労働に対する報酬」のこと)。

よって、残業代や休日手当、深夜手当等の割増賃金も、賃金になります。

労働者が基本となる労働時間を超え労働した場合に、労働者に対して、所定の賃金に一定の割合※1を加算して支払われる賃金です。

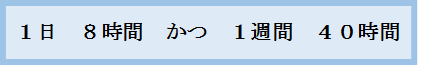

では、基本となる労働時間とは、何時間なのかというと、労働基準法32条1項で「使用者は、労働者に休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて労働させてはならない。」、2項で「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているので、

を超えて労働した場合は、その対価として割増した賃金を使用者(会社)は、労働者に支払わなければなりません。

※1 割増賃金の割合表

| 割 増 の 種 類 | 通 常 賃 金 か ら 割 増 率 |

| 時間外労働(法定労働時間を超えた労働) | 通常賃金の25%割増 |

| 休日労働(法定休日における労働) | 通常賃金の35%割増 |

| 深夜労働(午後10時から午前5時までの労働) | 通常賃金の25%割増 |

| 時 間 外 労 働 + 深 夜 労 働 | 通常賃金の50%割増 |

| 休 日 労 働 + 深 夜 労 働 | 通常賃金の60%割増 |

賃金は、労働者の生計の基本となる大事なものですから、会社から労働者に対し、厳格かつ確実に支払われなければなりません。そこで、労働基準法※2は、5つの原則を定めています。

①通貨払いの原則・・・賃金は、「通貨」で支払われなければなりません。通貨ではなく、現物支給などは原則禁止です。

②全額支払いの原則・・・賃金は、所定の金額を全額支払わなければならず、部分的な支払いや、どのような名目であっても、賃金から相殺は原則許されません。

③直接支払いの原則・・・賃金は、労働者に対して直接支払われなければならず、原則労働者の代理人に支払うことも許されません。

④一定期日払いの原則・・・一定の期日を決めて支払わなければならず、不定期に支払うことは原則許されません。

⑤毎月1回以上支払いの原則・・・賃金は、毎月支払われなければなりません。仮に年棒制の場合であっても、その年棒を月ごとに割って、毎月支払う必要があります。

これらの原則に違反した場合、労働基準法に違反する違法行為ということになり、違反すると、30万円以下の罰金が科される場合(労働基準法120条1号)もあります。

※2 労働基準法24条1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に 別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労働基準法24条2項 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

賃金の時効については、労働基準法115条に「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定しているため、賃金・残業代に未払いがあった場合、所定の支払い日から2年以内に請求をしなければ消滅時効にかかってしまい、請求権は消滅してしまいますので、注意が必要です。

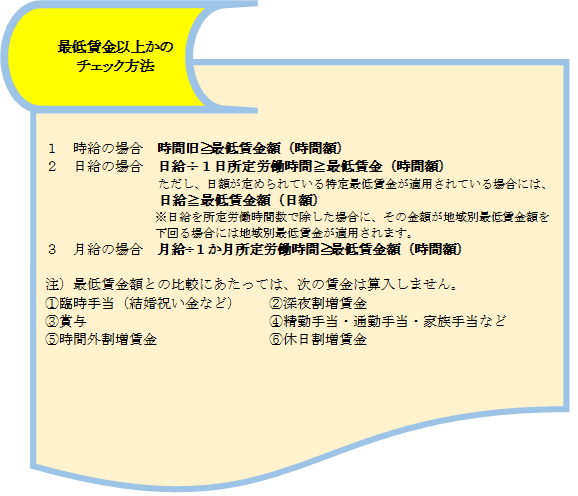

最低賃金制度とは、「最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とする制度になります。

最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の仕事に従事する労働者を対象に地域別最低賃金より高い金額を定めた「特定(産業別)最低賃金」の2つの最低賃金があり、両方とも適用される労働者は、高い方の最低賃金額が適用されます。

もし、定められた最低賃金額より低い金額で、労働者と使用者(会社)が労働契約しても、その賃金は無効となり※3、定められた最低賃金の金額と同様の定めをしたものとみなされ、使用者(会社)は最低賃金額以上を賃金として労働者に支払わなければなりません。

地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、各都道府県で働くすべての労働者と使用者に適用されます※4。

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合、使用者は労働者に対してその額を支払わなければなりません※5。

「まさか!?自分の給料に限ってそんなことはないだろう。」とみなさん思われるかもしれませんが、未払い賃金や未払い残業代の計算をしてみると、最低賃金以下の賃金の支払いしか受けていなかったという事案も多数存在しますので、今回お読みいただいたのを機会に、一度、ご自身の賃金が最低賃金以上になっているか確認してみるのも良いかもれませんね。

※3 最低賃金法第4条(最低賃金の効力)

1項 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分について無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

※4 派遣労働者の場合は、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。

※5 使用者が「地域別最低賃金」額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法に基づき、50万円以下の罰金が定められており、「特定(産業別)最低賃金」額以上の賃金を労働者に支払わない場合は、労働基準法に基づき、30万円以下の罰金が定められています。

せっかく働いた分の賃金が支払われないというようなことにならないように、しっかりと会社に対して請求していくことが大切です。始めにも申し上げましたが、賃金の請求は、労働者の正当な権利なのですから。

≪弁護士に依頼するメリット≫

〇弁護士が代理人として、会社と交渉をすることで、ご自身で会社と交渉する必要がなくなります。

〇法律・交渉の専門家である弁護士が、交渉にあたることで、会社に無視されてしまったり、うまく丸め込まれてしまうようなことがなくなります。

〇会社に対して、法的根拠に基づく正当な権利を、もれなく主張することが可能となります。